Ich bin mir leider auch nicht ganz sicher was dahinter steckt. Sie hat es ja anhand der 2 optischer wege erklärt und dort waren die möglichen wellen mit gleichem start/endpunkt aber verschiedenen wegen auch in einem betragsquadrat zusammen gefasst. wenn man das mal aktzeptiert erklärt sich der rest von selber weil ein solches betragsquadrat beschreibt dann eben die wahrscheinlichkeit dafür dass ein teilchen den apparat auf diesem weg passiert, und durch die möglichen kombinationen an start-/endpunkten und den wegen dazwischen ergeben sich halt die einzelnen wahrscheinlichkeiten die bekanntlich addiert werden müssen. halt das prinzip warum es für einen einzelnen strahl unter betrag steht weiß ich leider auch nicht.

Im Grau steht noch bisschen was über das Prinzip. Siehe Bemerkungen zu 3.4 ganz unten in der Lösung, dort ist ein Link auf Tabelle A.10-1 mit 5 Punkten (direkt zu finden auf Seite 519 bzw pdf file seite 529).

Es kommt daher dass diese wege (genannt virtuelle wege) vom betrachter nicht unterscheidbar sind. Die beobachtbaren „Endzustände“ werden durch ein betragsquadrat beschrieben, die virtuellen wege nicht.

Das mit den virtuellen Wegen wird trivial wenn man sich das so vorstellt:

Für präparierten Ausgangszustand |\psi>=|1s>,\ P1=|0s><0s| + |1s><1s|,\ P2=|0t><0t| + |1t><1t| ist die Wahrschl. ja 1/2 (Gemisch).

Nach Durchgang durch den T & S Filter ist die WF:

|\psi’>=P1.P2|\psi>\ \Leftrightarrow\ |0s><0s|0t><0t|1s> + |0s><0s|1t><1t|1s> + |1s><1s|0t><0t|1s> + |1s><1s|1t><1t|1s>

Sind wir jetzt an der Wahrschl. interessiert, dass für diese WF |1s> der Endzustand ist, muss man nur:

|<1s|\psi’>|^2\Leftrightarrow |<1s|0t><0t|1s> + <1s|1t><1t|1s>|^2

Dies entspricht aber genau 3) & 4) „Wahrschl. Amplituden addieren & multiplizieren“

Nun müssen wir dasselbe noch für Endzustand |0s> machen und addieren ↔ 2) Wahrschl. addieren

Dasselbe müssen wir auch noch für Anfangszustand |0s> machen und die beiden Wahrschl. mit 1/2 gewichtet addieren ↔ 1)

(Die WF ist zwar nicht mehr normiert - also nicht mehr physikalisch - aber da stecken eben die Durchlasswahrschl. durch die Filter mit drinnen…)

das ganze noch als pdf.

Tutorium12.pdf (1.23 MB)

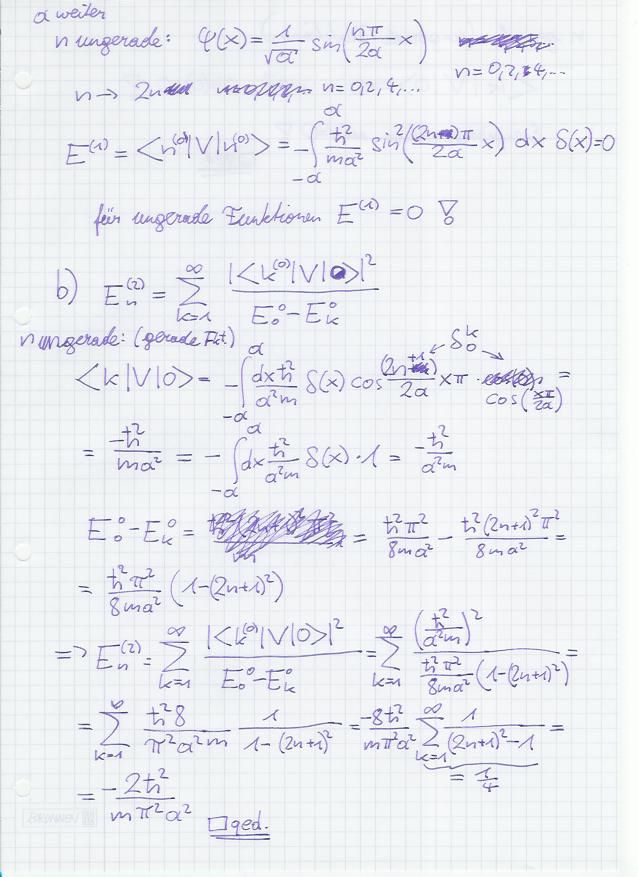

beim 2er fehlt doch noch die rechnung, dass die enregiekorrekturen der asymmetrischen wellenfkt (also mit \Psi=\frac{1}{\sqrt{a}}sin(\frac{(2n)\pi x}{2a}) n\in N) null werden, oder?

edit:

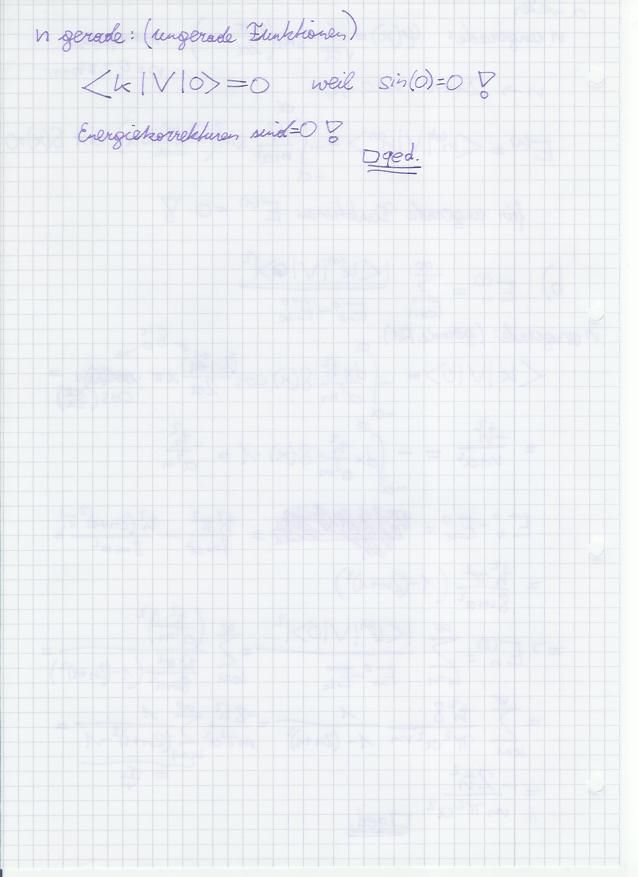

frage zu file 2.jpeg: wieso folgt aus 2Bsin(ka)=0, dass B=0 ist? es könnte ja auch ka=2n\pi und B beliebig sein. bei deiner lösung vermisse ich nämlich die lsg mit ungerader anzahl an knotenpunkten.

Das ist ja das ganze Problem was ich an dem Beispiel meinte weil ich nur die cosinus lösung verwendet habe. jetzt wo ichs nochmal durchlese seh ich halt dass man als lösung des gleichungssystems genausogut den sinus bekommen kann (halt 2te von der ersten gleichung abziehen) und dann hat man nen ungeraden zustand der an x=0 durch 0 geht und bei diesem wird dann die korrektur 0. ist eigentlich eh wieder das gleiche nur halt mit sinus(…x) im integral und das wird durchs detla 0. Man muss scheinbar beim lösen der Wellenfunktion schon schaun ob man gerade oder ungerade zustände betrachten will weil wenn man hier nur sinus oder cosinus verwendet kommt dir halt nur das jeweilige raus.

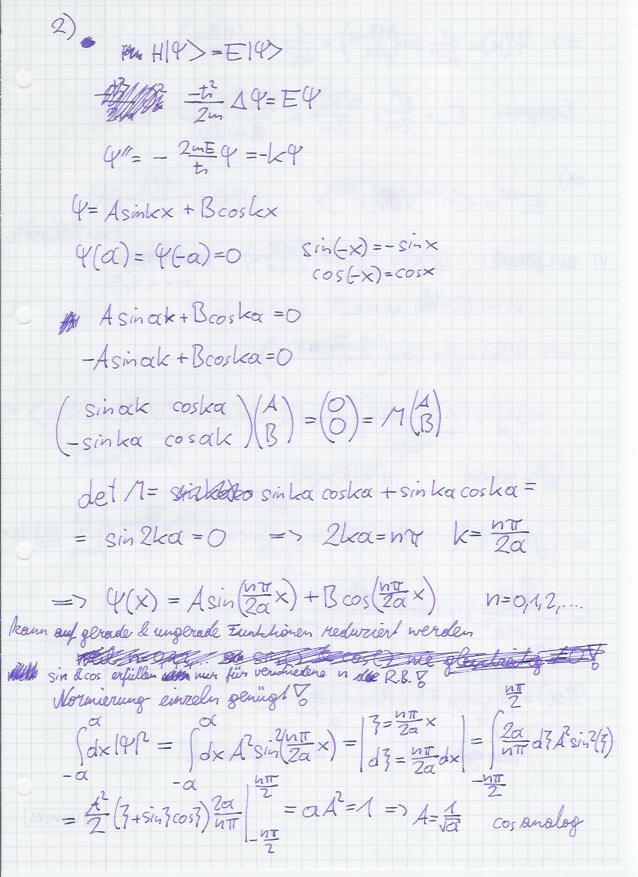

ok ich kann mich ja irren, aber ich glaub die Lösung für die Wellenfunktion schaut im 2er generell eine linearkombination zu sein und nicht entweder sinus oder cosinus (welche natürlich selber wieder lösungen sind, aber auch jede linearkombination aus lösungen ist bekanntlich wieder eine lösung). Dann erhaltet man für das k allgemein:

k=\frac{n\pi }{2a}

was auf die lösung

\Psi (x)=A\sin(\frac{n\pi }{2a}x)+B\cos(\frac{n\pi }{2a}x)

führt. Bei dieser kann man nun wieder das n allgemein von 1 (bzw 0 aber dann ist die lösung wieder 0) loslaufen lassen. Dann kann man die fälle gerade/ungerade n unterscheiden und sollte genau diese beziehungen für die Energiekorrekturen erhalten.

Das Problem is halt einfach dass der Nullpunkt hier in der Mitte gewählt wurde und nicht am Rand.

Man kann das System durch die RB nämlich fü den Cosinus oder für den Sinus lösen und bekommt dann entweder eine gerade oder ungerade funktion.

Ich mach das nochmal genauer, kann mich eh grad net überwinden das Wasserstoff Atom anzuschaun.

Hier die korrigierte Version von Anfang bis Ende durchgerechnet. Der Punkt ist einfach dass es zwar Sinus und Cosinus Lösungen gibt, diese aber nur für verschiedene n die Randbedingungen erfüllen. Desshalb muss man gerade und ungerade funktionen getrennt betrachten.

Bis auf diese Unterscheidung läuft das Beispiel allerdings komplett gleich ab.

Edit:

auf „2ab“ hat sich oben wieder n Fehler eingeschlichen. da gehört natürlich nur „n-> 2n“ nicht 2n+1

Edit 2:

Fehler in der datei korrigiert

Eine Möglichkeit wäre auch die Lösung im Demtröder 3 4.24 einer Tansformation zu unterziehen.

Dann erhält man : \psi=C\cdot sin ( \frac{n \pi}{2 a}\cdot \left ( x+a \right ) )

Oder?

Ja ein Sinus mit Phasensprung geht sicher auch. Die Randbedingungen würde diese Form auf jeden Fall erfüllen. Is dann ziemlich sicher auch besser weil dann spart man sich das ganze sin/cos zeug.

Ich denke, in deiner Lösung ist noch ein Fehler:

Für die ungeraden Funktionen setzt du n zu 2n+1, gehst dann aber in der Summe von 1 weg nach unendlich. Das würde bedeuten, du fängst in der Summe mit dem dritten Energiezustand an und nicht mit dem ersten. Der müsste entweder durch 2n-1 oder durch einen zusätzlich Term bei der Summe hinzugefügt werden.

Das ist eher die auslegung wie man die quantenzahlen nun ansetzt. die quantenzahl „0“ gibt es eigentlich nicht da auch der grundzustand eine energie > 0 hat, daher ist der term mit „n=0“ eigentlich nicht vorhanden.

n=0 meine Ich auch nicht, sondern n=1.

Ich hab’s gerade nachgerechnet, beim ersten Term kommt es zu einer Division durch Null, der kann also nicht da sein.

Darf er auch gar nicht, in der Summe wird ja explizit verlangt, dass nicht über gleiche Terme summiert wird.

Der Genauigkeit halber: Bevor der Term in der Summe steht, sollte da tatsächlich 2n-1 stehen, damit n=1 mit einbezogen wird.

naja wie gesagt es is auslegungssache. ich hätte dem „n“ was ich später verwende eher nen anderen namen geben sollen. dieses n im 2n+1 ist nicht direkt die quantenzahl sondern für die quantenzahl n=1 steht in „2n+1“ eigentlich das n=0 als summationsindex. denn insgesammt soll ja eine ganze zahl dort stehen, wie zb 5 dann ist 5 die quantenzahl n, aber mein laufindex n hat da erst den wert 2. In der Grunzustandsenergie E_0 würde auch nicht mehr n alleine stehen sondern halt 2n+1 von 0 weg. Über den ersten term wird nicht summiert, wie du schon sagtest, daher startet die summe von 1. das ist wirklich reine auslegungssache bzw parameter wahl.

Behalte bitte die „Schönheit“ der Notation im Auge. Fängt man mit n=0 an, so würden die geraden (Quanten)Zahlen durch 2n+2 ausgedrückt werden.

für gerade quantenzahlen brauche ich die summe auch garnicht weil da bereits das produkt im nenner 0 wird. ich brauch es nur für den cosinus welcher nur für ungerade quantenzahlen die randbedingungen erfüllt. und da kommt 2n+1 von n=0 auf das gleiche wie 2n-1 von n=1. wenn ich es von 0 starte habe ich aber gleich eine schöne form um den hinweis anzuwenden.

und wenn ich n=0 im sinus für 2n einsetze wird der ausdruck 0, daher es gibt keine wellenfunktion zu diesem fall.

Ging ja auch nur ums Prinzip ![]()

Im Endeffekt sind beide gleichwertig, man muss nur wissen, was man macht.